Tout ne s’arrête pas à la dernière poignée de main, ni au silence trop lourd qui s’installe après la cérémonie. L’absence s’infiltre, s’étire, dérègle la routine. Les cérémonies officielles ont leurs limites : elles cadrent le deuil, mais laissent parfois le cœur à nu, suspendu entre passé et présent. Un peu partout, des familles choisissent de poursuivre autrement, en façonnant un lieu qui leur ressemble, loin des protocoles figés.

Depuis quelque temps, des familles et des groupes d’amis prennent l’initiative de concevoir leurs propres lieux de mémoire. Ce mouvement, encore discret, gagne du terrain. Il s’appuie sur des expériences partagées, sur les recommandations de psychologues spécialisés dans le deuil, et s’ouvre à des formes nouvelles, parfois inattendues.

Pourquoi un lieu de souvenir aide à traverser le deuil

Créer un lieu de souvenir donne un point fixe au chagrin, un espace où l’on peut se retrouver, poser des mots, parfois simplement rester là, sans rien dire. Quand un défunt s’en va, il laisse derrière lui des liens : famille, amis, collègues. Ces liens, fragiles ou solides, continuent de vibrer, de se transmettre, de se transformer. Le deuil ne se vit pas en vase clos : il traverse les cercles intimes, s’invite dans la communauté, s’étire dans le temps.

Accorder un espace, même modeste, à la mémoire, permet de faire circuler les souvenirs. On y dépose ce qui reste sur le cœur, parfois dans un murmure, parfois en silence. Ce geste répond à un besoin profond : reconnaître la perte, mais garder vivante une présence. Les rituels, même très simples, posent des repères là où tout semble s’effondrer.

Choisir honorer la mémoire avec une plaque funéraire prend tout son relief dans cette démarche : cette plaque, qu’elle soit discrète ou plus imposante, donne forme à la mémoire, rend la commémoration palpable. Plus qu’un point final, c’est une façon d’accompagner la transition : on continue de se souvenir, de raconter, de rassembler autour d’un geste commun. Ce partage apaise, relie, soutient.

Les familles, les cercles amicaux trouvent dans cette création un terrain fertile. Chacun y dépose un mot, une attention, une anecdote ou même une simple présence. Le souvenir devient le fil d’un récit collectif, tissé à plusieurs voix. Créer un lieu de souvenir, c’est inviter les vivants à dialoguer avec l’absence, à inscrire la mémoire dans la continuité.

Quelles formes peuvent prendre ces espaces de mémoire ?

Le lieu de souvenir ne se cantonne plus au cimetière ni à la pierre tombale. Chacun adapte la mémoire à son histoire, à sa peine, à la relation entretenue avec la personne disparue.

Voici quelques exemples d’espaces de recueillement familiaux, choisis pour leur simplicité et leur force :

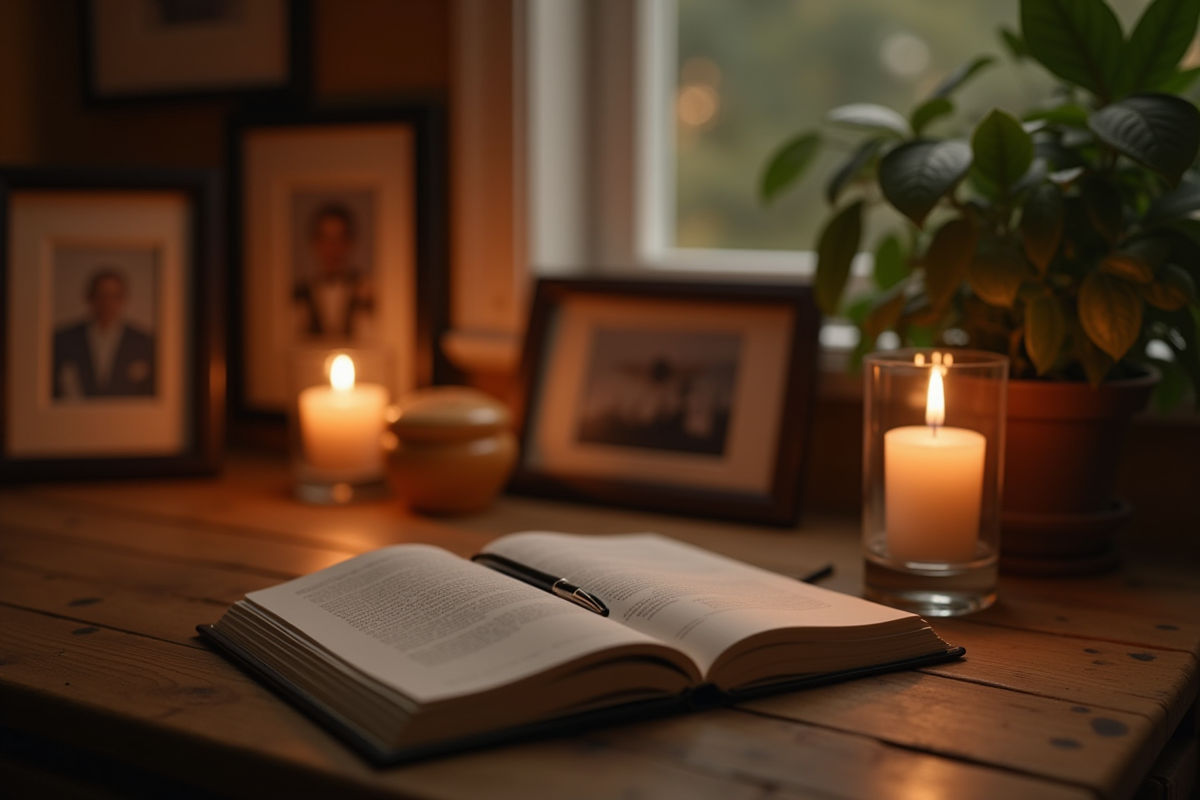

- Un coin de la maison, une partie du jardin, un autel éphémère aménagé le temps d’un souvenir partagé.

- Une photo, une bougie, quelques fleurs déposées sans bruit : autant de gestes discrets, mais puissants.

D’autres préfèrent inscrire le souvenir dans la collectivité : une plaque apposée sur un banc, la plantation d’un arbre hommage, un nom couché sur un livre d’or. Chaque geste prolonge la présence, invite au partage, donne au souvenir une forme concrète.

Le carnet de mémoire permet aux proches d’accumuler des récits, des lettres, des dessins. Ces mots tissent une trame vivante, parfois plus précieuse que la pierre elle-même.

L’ère numérique a ouvert d’autres voies : carnets en ligne, cagnottes funéraires. Ils donnent la possibilité à chacun d’exprimer un message, de partager une photo, de témoigner, même à distance. Le souvenir devient accessible à ceux qui ne peuvent se déplacer, sans perdre de son intensité.

Peu à peu, ces espaces de mémoire évoluent, se réinventent. Leur vocation reste la même : ouvrir un passage, donner corps à l’attachement, permettre à la mémoire de s’exprimer au grand jour, sans tabou.

Conseils pour créer un hommage personnel et réconfortant

Parfois, une simple photo réveille la présence d’un être cher. D’autres fois, une bougie allumée chaque soir ou un objet qui lui appartenait devient le point de départ d’un rituel qui rassure. Pour composer un espace qui fasse sens, on peut s’inspirer de plusieurs éléments :

- Une fleur favorite, un livre d’or recueillant les messages des proches, une citation qui évoque la personnalité ou le parcours du disparu.

Les mots de Victor Hugo, de Christian Bobin ou de Jean d’Ormesson trouvent naturellement leur place dans ces moments de recueillement, à griffonner dans un carnet de mémoire ou à graver sur une plaque.

La personnalisation fait toute la différence. Mieux vaut un geste sincère qu’un hommage figé, une attention authentique qu’un hommage impersonnel. C’est souvent un détail qui donne toute sa force à l’évocation :

- L’odeur d’un parfum, la texture d’un tissu, la simplicité d’un message de condoléances laissé sur une table ou un carnet.

Pour celles et ceux qui se sentent perdus, il est possible de solliciter un accompagnement professionnel. Certains font appel à un artisan pour concevoir une plaque unique, d’autres demandent un soutien administratif pour organiser les démarches liées au souvenir.

Voici quelques pistes pour rassembler et structurer l’hommage :

- Réunir les proches autour d’un geste commun : planter un arbre, écrire collectivement un carnet de mémoire, lire ensemble des textes choisis.

- Ouvrir l’espace à toutes les formes d’expression : mots, dessins, objets déposés lors des visites.

- Garder la liberté de faire évoluer le lieu ou le rituel, en fonction des besoins et du temps qui passe.

Créer un hommage personnalisé, c’est donner à la mémoire du disparu une existence concrète, souple, modelée par ce qui relie encore les vivants à l’absent.

Le deuil n’efface pas le lien, il le transforme. En façonnant un espace de souvenir, chacun invente une manière d’habiter l’absence, d’honorer ce qui a été, sans renoncer à ce qui demeure.